|

Далее: Alpha impurum |

Михаил Ильич Мандес. Сафо: Очерк из истории греческой культуры

// Женский альманах: Иллюстрированный научно-литературный сборник по вопросам женской жизни.

Под ред. проф. А. Н. Деревицкого и П. Т. Герио-Виноградского. Одесса, 1901. С. 88–96.

Интернет-публикация на основе указанного издания начала XX века: специально для проекта «ZAUMNIK.RU — Уроки древних языков»

Сафо

Очерк из истории греческой культуры

<Положение женщины в Древней Греции; что говорят о женщинах древнегреческие авторы>

Λάθε βιώσας — таков девиз, поставленный утомленному и разлагавшемуся греческому миру эпикурейцами. Проживи так, чтобы никто и не заметил твоего существования.

Но для того, чтобы дойти до этого идеала отчаяния, греки должны были пройти через ряд великих подвигов и позорных падений. Раньше, чем отказаться от деятельности, они прошли через длинный период могучей культурной работы.

А между тем уже за много лет до появления эпикурейского учения тот же идеал, та же цель были поставлены целой, пожалуй, большей половине человеческого рода, женщине. Живи, не оставляя за собой никакого следа кроме произведенного тобой на свет потомства — твоей лучшей, твоей единственной славы, — вот круг, из которого не было выхода греческой женщине.

Отношение к ней могло меняться и менялось по местам, народам, эпохам. Гесиод уверял, что зло в мире появилось оттого, что Зевс послал людям прекрасную, одаренную всеми чарами женского обольщения Пандору. Древнейшая версия этого предания ничего не знает о пресловутом сосуде, заключавшем в себе все существующие бедствия и будто бы открытом на несчастие людям Пандорой, — это позднейшее хитроумное наслоение. Творец древнейшей формы предания был более груб, наивен, откровенен: женщина есть зло сама по себе, как женщина — тем большее зло, чем она прекраснее.

Злой Гиппонакт уверял, что жена доставляет мужу два счастливых дня, — когда она входит в его дом день свадьбы и когда ее из него выносят в день похорон.

Еврипид, — в жизни горячий поклонник женщин, знавший их внутренний душевный мир лучше кого бы то ни было из греков, — в поэзии является их злейшим врагом. Его Гипполит (в трагедии того же имени, послужившей первообразом для знаменитой расиновской «Федры») не может простить Зевсу создание этого злого рода, женщин. Правда, он, к сожалению своему, не может отрицать того, что женщины нужны для продолжения человеческого рода, но ведь Зевс всемогущ, — стоило ему захотеть, он сумел бы устроить так, чтобы дети появлялись на свет божий без участия женщин. Люди покупали бы в храмах семя будущих детей за определенную плату, смотря по качеству, и в доме своем жили бы свободными, без тяжкой обузы в виде жены.

Комики неистощимы в своих нападках на женщин. Аристофан посвятил ряд комедий специально описанию женских пороков. Остроумный Менандр считает женщину во всяком случае злом, — вся задача разумного человека заключается в том, чтобы выбрать возможно меньшее. И рядом с этим мы находим у древних и удивительные по нежности и благородству выражения, показывающие, как высоко умели ценить женщин греки, — ведь они же создали несравненный образ Антигоны!

Феогнид, обращаясь к своему любимцу Кирну, уверяет его, что он не найдет в жизни ничего более «сладкого», чем хорошая жена.

Ксенофонт в своем поучительном повествовании о воспитании Кира рассказывает между прочим роман Абрадата и Пантеи. Пантея — такой же недосягаемый высший образец героической добродетели, как Антигона. Но Ксенофонт заходит дальше Софокла: Абрадат молит отца богов и людей сделать его достойным Пантеи. Мужчина может быть и недостойным женщины — дальше этого греки не заходили.

Взгляды на женщину менялись в самой Греции. Немудрено, что различные исследователи положения женщины в древнем мире могли прийти к самым различным выводам; в то время как одни рисовали это положение элизиумом, другим оно казалось тартаром. Но при всех отличиях, какие не могли не существовать на протяжении пестрого греческого мира, на расстоянии тысячелетнего развития греческой культуры, одно было вечно неизменно: в одном сходились и гомеровский рыцарь, и современник Перикла, и ученик Платона и Аристотеля, и хитрый Graeculus римских времен: λάθε βιώσασα, — живи незаметно, живи в тесном кругу своего дома, не проявляй себя вовне как личность, ибо ты и не личность, ибо женщинам всё следует делать при посредстве мужчин, если они хотят соблюдать веления мудрости (Еврипид). Символ женщины — черепаха (Плутарх): она всегда носит на себе свой дом, никогда не выходя из него, — кое-где только фигурально, почти всегда — в точном смысле этого слова.

Гомеровские поэмы выводят пред нами целую галерею прекрасных женских типов. Перед глазами читателя проходят и трогательная в своей любви к мужу Андромаха, и нежная Брисеида, и величавая царица и мать, госпожа и повелительница своего дома Арета, и наивно-чистая Навсикая, и пассивно-героическая Пенелопа, идеал древнегреческой супруги и матери. Сын никогда не отказывает ей в должном почтении, но стоит ей попытаться выйти из своей пассивной роли, стоит появиться среди женихов, чтобы самой усовестить их, — и почтительный сын превращается в властного опекуна своей матери, твердо приказывающего ей:

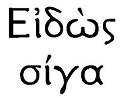

Точно так же, как софокловский Аякс резко отвечает своей Текмессе, упрашивающей его не отправляться на задуманное им безумное дело, все тою же вечной песнью: «Молчи, женщина, — женщину украшает молчание!»...…Удались, занимайся, как должно, порядком хозяйства,

Пряжей, тканьем, наблюдай, чтоб рабыни прилежны в работе Были своей, говорить же не женское дело, а дело

Мужа, а ныне моё. У себя я один повелитель.

Ямбограф Семонид дает целую женскую зоологию всю построенную на одном основном принципе: женщина и разум — две несовместимые величины. Различные женщины происходят от свиньи, собаки, земли, моря, осла, ласки, лошади, обезьяны, — все они — великое зло. Лучшая женщина происходит от пчелы, счастлив тот, кому достается такая. В чем же однако её достоинства? В том, что она рожает хороших детей и не выходит из дому. А для того, чтобы она поменьше из него выходила есть простое, удобное, испытанное средство. Фокилид его нам и рекомендует, по крайней мере по отношению к девушке: держать за запором.

Эсхил вырисовывает во весь рост могучий образ Клитемнестры, величественной при всей своей преступности, истинной царицы, рядом с которой её возлюбленный Эгист кажется бесконечно жалким. Но и Клитемнестра считает необходимым соблюдать тот этикет, который предписывает греческой женщине стушевываться, предоставляя решать и действовать мужчине. Её роль — роль приветливой хозяйки, которой надлежит достойным царского дома образом принять гостей.

Прелестную картинку внутренней жизни афинской семьи рисует Ксенофонт в своем сочинении об управлении домом. Каковы общие руководящие взгляды трактата, ясно уже из того сравнения, которым вводит свое рассуждение главное лицо диалога — Сократ, сторонник наиболее «либерального» взгляда на женщину: если скверна овца, мы обвиняем пастуха; за недостатки лошади мы возлагаем ответственность на всадника; за недостатки жены должна отвечать не она, а её муж. Это уже и само по себе, с точки зрения греческих взглядов, новость — конечно, не безответность жены, а ответственность мужа. Муж знает обыкновенно только об обязанностях жены. Нет свободного существа, на которое возлагалось бы столько обязанностей, сколько их несет жена, — нет существа, с которым муж меньше разговаривал бы, чем с женой.

Ксенофонт рисует блистательное исключение — идеальный союз. Идеал этот не особенно высок, поразительное в нем заключается только в том, что на этот раз пастух сознал свою ответственность за вверенную ему овцу — муж счел своим долгом воспитать свою жену. А как она нуждается в воспитании! Ей было пятнадцать лет, когда родители выдали ее замуж. Она умела только соткать платье и раздать работу рабыням. Всю свою жизнь она провела под заботливым надзором родной семьи, направленным на то, чтобы она «возможно меньше видела, возможно меньше слышала. возможно меньше спрашивала». И этому-то наивно невежественному, совершенно неподготовленному к жизни ребенку муж начинает развивать свою теорию совместной трудовой жизни, совместной работы на общее благо дома и семьи, — его он призывает к задаче союзника и товарища! Неудивительно, если бедный ребенок беспомощно складывает свои слабые ручки и трогательно спрашивает: «Чем могу тебе помочь? Какая моя сила, в чем может быть мое значение? Все зависит от одного тебя, а мое дело, — так учила меня матушка, — одно: быть умницей». Именно этот оттенок имеет здесь непереводимое греческое слово σώφρων.

Таково положение, таковы взгляды в Афинах, — в том центре, который создает умственную атмосферу Греции. В существенном они те же, хотя и в несколько ослабленном и измененном виде, повсюду. Несколько большей свободой пользуется женщина у дорян. Мы знаем только, как жилось ей в Спарте, — здесь девушка жила вне дома, как и юноша, но Спарта в культурную жизнь Греции не внесла ничего кроме хороших рядовых мужчин и превосходных кормилиц-женщин. Свободней также была, вероятно, женщина и у эолян, но и тут мы почти ничего о ней не знаем.

Итак, —живи незаметно, в доме и для дома, в семье и для семьи, за стеной, отгораживающей тебя от внешнего мира: таковы те железные цепи, которые налагались на жизнь греческой женщины греческими воззрениями.

И все-таки находились отдельные представительницы женской половины человечества, выходившие за пределы этого круга, прорывавшие освященное веками правило λάθε βιώσας, прожившие очень заметно и для современников, и для потомства. Чаще всего путь женщины, выходившей за грань счастливой безвестности, проходил через дом гетеры; иногда он вводил в храм бессмертия, иногда проходил «веков завистливую даль».

Первая и наиболее великая из тех женщин, для которых раскрылся этот второй путь — Сафо. Солон, рассказывает предание, услышав на пиру песнь Сафо, поспешил заучить ее — «чтобы не умереть, не зная её». Слово «поэтесса» без ближайшего обозначения имени обозначало Сафо, как тот, кто, не называя имени, говорил о поэте, имел в виду Гомера. Платон называл ее десятой музой; Эрес и Митилена, города родного её Лесбоса, украшали свои монеты её изображением; её статуя стояла на площадях далеких от её родины городов; Катулл переводил её произведения; Гораций подражал размерам и содержанию её стихотворений; Овидий воспевал её самое, — и до наших дней тянется ряд произведений, изображающих её и её судьбу.

Правда, эта слава досталась ей или, лучше сказать, её памяти не дешево. Величайшая из поэтесс была и наиболее оклеветанной из женщин. За смелость, с которой она, — сама, пожалуй, того не сознавая, —вышла из роковой стены безвестности, она заплатила целым потоком грязи, излитым на нее литературной сплетней. На ней как будто желали показать справедливость известного правила греческой мудрости: лучшая женщина — это та, о которой меньше всего говорят.

При жизни, пожалуй, о Сафо и немного говорили. Она принадлежит к наивной эпохе, когда личность только едва начинает сознавать свою особность, когда она прячется за свое дело. Эолийские девушки поют песни Сафо, как поют сотни народных песен, мало интересуясь автором. Историко-литературный интерес еще не проснулся. Литература пока только творит, но не изучает созданного. Публика наслаждается созданным, но не анализирует его. Живут произведения, живут имена авторов, память об их личности исчезает. Вот почему мы почти ничего не знаем о жизни Архилоха, Алкмана, Алкея, — почти ничего кроме незначительных заметок не знаем и о Сафо. Даже время её рождения — конец 7-го века до Р. X. — может быть восстановлено только по догадкам, основанным на случайных замечаниях, встречающихся среди тех жалких отрывков, которые по счастью еще уцелели из богатого оставленного ею литературного наследия.

<Жизнь античного Лесбоса — родины Сафо: борьба аристократов и демократов; мудрец Питтак>

Сафо, — на её родном эолийском наречии её звали Псапфо, — родилась в маленьком городке Эресе, на острове Лесбосе. Мы мало знаем историю этого острова. Но греки не разделяли мнения Шиллера, — грек предпочитает, если государство непохоже на женщину, и о нем говорят, и чем более говорят о родном городе грека, тем более радуется его сердце. Лесбос славился своим благословенным климатом, своим горячим вином, своими песнями, красотой своих женщин, — политически он никогда не играет крупной роли. Он входит в афинский морской союз, как один из наиболее богатых и важных его членов, но постоянно не прочь пококетничать с Спартой. Его горячие, легко подвижные граждане очень легко решаются на восстание против притязательного господства афинян, но афиняне сравнительно легко подавляют эти восстания. Лесбос умеет довести врага до крайней степени раздражения, но не умеет создать для него серьезной опасности.

На острове — и во время афинского господства, и за предшествующее ему время, к которому относится жизнь Сафо, — царит вечное непрерывное волнение. Аристократы и демократы поочередно режут и изгоняют друг друга, — в этом вся история острова. Ко времени Сафо эта взаимная резня доходит до своего апогея.

На острове, как и везде в Греции в древнейшую эпоху, господствуют знатные роды, — рыцарская знать, желающая жить и наслаждаться жизнью. Но жить — и хорошо жить — желает и народ, — те вышедшие из него люди, которым удачная торговля и мореходство дали на то средства. Эти люди легко находят себе вождя, часто из среды тех же отважных, но легко и беспринципно живущих аристократов и на острове кипит война. Аристократы побеждают, — и эта победа дает им на короткое время возможность жить, как им жилось раньше; но народ не успокаивается и опять начинается борьба, и опять льется кровь, — аристократы бегут с родных пепелищ туда, где нужен их добрый меч, чтобы продать его тому, кто лучше заплатит: для хорошего бойца всегда найдется покупатель. А дома буря далеко еще не улеглась, — и только окончательно утомившись бесконечной поножовщиной, враждующие стороны решают помириться и поручают совершить дело примирения одному из наиболее испытанных в боях и делах правления граждан, — мудрецу Питтаку, герою народных песен и преданий. Питтак стремится разумно примирить несогласимые противоречия, он весь отдается своему делу, с полным бескорыстием истинного мудреца. На время наступает мир, который только неохотно и не без попыток нарушить его переносят знатные герои копья, желающие воли только для самих себя.

Среди этой насыщенной ненавистью и кровью атмосферы живется вся-таки широко и весело. Суровые идеалы дорийской знати с её строгой классовой моралью и военной выдержкой не могли заглушить на эолийской почве благодатного острова старых гомерических традиций. Аристократы Лесбоса были прямыми потомками жизнерадостных и немного легкомысленных гомеровских героев. Буря воет, высокие волны отовсюду вздымают свои гребни, — среди шума бури по потемневшему морю несется без руля, с разорванными парусами корабль, но те, кто вверили свою жизнь этому утлому кораблю, не теряют присутствия духа, ибо не следует поддаваться несчастию и лучшее лекарство в беде, — пить и опьяняться, — пить, ибо Вакх и Семела дали людям вино на усладу сердец, пить, когда гремит буря войны, пить, когда на дворе трещит мороз, чтобы убить долгую зимнюю ночь у приветно горящего огня, пить, когда растрескавшаяся от жары земля жаждет влаги, когда Сириус жжет голову и колени, когда в сухом воздухе раздается сладостная музыка кузнечика, пить, петь и любить. Недаром боги даровали Лесбосу прекрасное вино и прекрасных женщин, недаром на Лесбосе краше, чем где бы то ни было в Греции, звучат песни — песни любви, песни веселья.

Свободные от душной монотонности жизни дорян, не затронутые тем глубоким умственным движением, которое одухотворило жизнь ионян, живут лесбосцы своей легкой, не весьма нравственной жизнью, среди всех наслаждений, которые им доступны, разделяя их и со своими женщинами. Радости любви — высшие радости, какие доступны лесбосцу, —и на этом поле на острове больше свободы, чем в остальной Греции. Культ красоты и любви широко процветает на нем. В храме Геры ежегодно происходят состязания, — женщины спорят из-за венка красоты, — премированные красавицы не изобретены нашим временем.

На этой же почве распускается пышный цветок эолийской лирики. Люди везде и всегда поют, но где поют они свободно, как птицы, вне рамок определенной музыкально-литературной традиции, вне строго установленных правил? Так называемая безыскусственная народная поэзия также подчинена им, как лирика наиболее искусственного из миннезингеров, — быть может, и больше. И чем дальше вглубь истории поэзии — в пределах, доступных нашему непосредственному наблюдению, — уйдем мы, тем сильнее будет эта связанность поэзии, эта её зависимость от традиции и правил.

Вся греческая поэзия выходит из школы, как из неё же по самому своему существу не может не выходить и музыка. Эолийская песнь есть неразрывное соединение слова, ритма и мелодии. Как и вся остальная поэзия и музыка, она развивается в специальной музыкально-поэтической школе. Мастер окружен учениками, которые учатся у него, как учатся ученики любого художника-чинквечентиста.

Всё, что мы по существу знаем достоверного о Сафо, и заключается в том, что она сочиняла песни, что у неё была школа, были ученицы — ἑταῖραι, «подруги». Из этих песен, из факта существования школы, из злых сплетен построено все, что рассказывала древность о нашей поэтессе. О самой школе мы знаем очень немного, знаем только из самых песен имена некоторых из подруг, знаем из литературной традиции, что школа Сафо привлекала поклонников поэзии и её великой представительницы из самых различных областей Греции. Всего этого очень мало, но значение и роль школы все-таки ясны.

Никакое празднество в Греции не обходится без торжественного хора, никакой хор не обходится без хормейстера. Хормейстером был, например, Алкман; мы имеем отрывки его песен, в которых он обращается к девушкам своего хора.

<Сафо — хормейстер лесбосского хора девушек; школа Сафо; второе из двух целиком сохранившихся стихотворений Сафо>

Такие торжественные хоры существовали и на Лесбосе — хоры девушек; хормейстером их была Сафо. В её открытом музам доме собирались её подруги-ученицы для подготовки к исполнению праздничного хора, для посвящения в тайны поэзии и музыки.

Между учительницей и ученицами, естественно, образовалась близкая связь. Но какова эта связь, каков её характер, её значение, — этот вопрос самый больной во всей истории Сафо. Его нужно решить прямо, открыто и честно, даже если бы это решение и разрушило тот возвышенный образ Сафо, который так дорог всякому, любящему её поэзию.

Ответ нам даст сама поэтесса, — традиция нас только сбивала бы.

|

* * * φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί- σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾽ ἦ μὰν καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν· ὠς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώναι- σ᾽ οὐδ᾽ ἒν ἔτ᾽ εἴκει,

ἀλλ᾽ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε†, λέπτον δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν, ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδ᾽ ἒν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ- βεισι δ᾽ ἄκουαι,

†έκαδε μ᾽ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται†, τρόμος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται·

ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεὶ †καὶ πένητα†

|

Судьба сохранила нам целиком, или почти целиком, два стихотворения Сафо. Оба они говорят о любви. Первое из них будет приведено впоследствии, приведем теперь второе:

Перевод принадлежит перу Ф. Е. Корша. Перевод, несомненно, сделан превосходно, но он все-таки несколько грешит в двух отношениях. Во-первых, он ослабляет бурно-чувственный характер подлинника. Это не любовь, это какая-то горячка, неотразимо захватывающая влюбленного. Всем существом своим, всем своим могучим, здоровым, согретым горячей южной кровью телом, всеми нервами, всеми порами реагирует он на впечатление, производимое на него видом любимого существа. Тут не может быть борьбы, не может быть сдержанности, не может быть и попытки рефлекса. Это всесокрушающий пожар, — и этот пожар описан с здоровым, наивным реализмом, напоминающим былинные описания Чурилы Пленковича и влюбляющихся в него женщин, — конечно эти описания гораздо более грубы по форме, но сущность та же, — та же чувственная страсть во всей её безудержности.О, как боги в высоте небесной,

Счастлив тот, кто образ твой прелестный Непрестанно видит пред собой,

Сладкий звук речей твоих впивает И в улыбке уст твоих читает,

Как глубоко он любим тобой! Лишь в уме твой образ пронесется

Предо мной, как сердце вдруг забьется, На моих устах замрут слова,

И язык мой станет нем, как камень, Пробежит по членам бурный пламень,

Вся в огне кружится голова. Шум в ушах, туман застелет зренье,

И в тревожном трепете волненья На ногах не в силах я стоять;

Я холодным потом обливаюсь, Как трава поблекшая склоняюсь,

Гасну, таю, не могу дышать.

Но есть и другая ошибка перевода. Перечтите стихотворение, — оно стоит того, стоит многократного прочтения, — вы не заметите в нем ничего необычного. Одно из тысяч подобных стихотворений, особенно хорошо написанное, поражающее силой и непосредственностью чувства, — и только. Катулл перевел его с некоторыми дополнениями — почти точно так же, как Ф. Е. Корш, и его перевод не остановит вашего внимания.

А между тем в этом стихотворении в подлинном виде есть особенность, которая ставит в тупик каждого современного читателя, которая вызвала среди современных исследователей целую бурю споров, — стихотворение посвящено женщиной женщине, мы имеем в нем описание страсти, которую питает женщина к женщине. Этот факт неоспорим — он подтверждается некоторыми другими отрывками нашей поэтессы. В многообразной истории извращений человеческого чувства есть и такое, — даже в Греции оно встречается не часто, но оно есть. Это новая загадка для историка-психолога, загадка тем более сложная, что это извращение находится в резком противоречии со всем тем, что мы знаем о душевной жизни Сафо. Человеческая природа сложней всех наших соображений. Мы должны признать существование многого из того, чего мы не понимаем. На нашей поэтессе лежит темное пятно, — и смыть его нельзя, несмотря на рыцарскую попытку Велькера «освободить Сафо от господствующего предрассудка». Когда старый честный Schulmeister Теодор Кан в порыве восторга перед великим поэтическим гением доходит до того, что в лице Сафо приветствует «уважаемого коллегу», учительницу, воспитывающую грядущие поколения и относящуюся к своим ученицам с теплым любовным чувством истинного педагога, то это более трогательно, чем справедливо. Видеть в отношениях Сафо к её подругам аналогию той игре в любовные отношения, которая так характерна для Сократа, которая так опоэтизирована и углублена в «Федре» и «Пире» Платона, — значит смешивать различные эпохи, различные типы отношений, различные миропонимания. Вся пылкость греческой фантазии, вся та яркость красок, которой блистает палитра Сафо, не может создать из чисто духовных, «платонических» отношений ту картину резко чувственной страсти, которую рисует нам стихотворение Сафо. Все, что приводит в защиту Сафо Велькер, делает великую честь ему, но не оправдывает Сафо и бросает очень темную тень на нравы Греции. Правда, в древней литературе мы почти, — но только почти, — не находим указаний на эту сторону жизни Сафо, но это будет доказательством не её незапятнанности, а только равнодушия древности к тем извращениям естественного чувства любви, которые вызывают в нас ужас и отвращение. Древняя сплетня насчет Сафо развилась не на этой почве — она нашла себе другой повод обрызгать Сафо всей грязью гнусной клеветы. Быть может, ей этой грязи казалось достаточно.

Такова, значит, была школа Сафо — школа поэзии, музыки, страсти — страсти не всегда чистой, но в этой школе развилась эолийская поэзия, и пятно, лежащее на поэтессе, не пятнает её поэзии, — поэзии сильной, глубоко чувствующей личности, первого образца истинной лирики.

<Эолийская лирика; первое из двух целиком сохранившихся стихотворений Сафо — гимн «К Афродите»>

Лирика, по нашим учебникам, всегда субъективна. Это правда, но не всегда она субъективна в одинаковой мере. В своих началах греческая лирика служит отголоском одних только наиболее общих, лучше сказать — наиболее общественных, чувств. Патриотизм, героизм, война, партийная ненависть, — всё то, что человек имеет общего с другими, в чем он чувствует свою с другими общность, — вот содержание того, о чем поют Каллин, Тиртей, Солон. Те стороны жизни, те чувства, в которых человек сознает свою от других особность, не имеют в глазах древнего поэта такого крупного значения, чтобы он испытывал потребность излить их.

Здесь не место следить за развитием субъективности в греческой лирике. Для нашей цели достаточно будет установить, что эолийская песнь достигает значительной высоты её. И любовь есть чувство, общее всем людям, и она у греков является далеко не индивидуализованной, и здесь греки изображают скорее типичного любящего, чем любящего индивида, но это происходит оттого, что самая личность мала индивидуализована, что она мало чувствует себя таковой в своей особности от других. Но все-таки любит человек, как «я», не как часть группы, любит для себя, вне своей связи и общности с тем целым, к которому принадлежит. Его любовь есть его любовь, его личное, индивидуальное чувство, хотя мало отличающееся от подобного же чувства окружающих его людей, как мало отличается от них и он сам.

С этими ограничениями эолийская лирика может быть названа лирикой вполне субъективной. Она отмежевала себе тот уголок, который отмежевала в полное распоряжение личности общественная группа, в особенности общественная группа ионийско-эолийской культуры с её сравнительно слабым развитием государственности. Мой дом, моя семья, моя возлюбленная, моя радость, мое горе, моя любовь, моя ненависть — вот её содержание. Немного людей, которые умеют так безраздельно ненавидеть, как Феогнид, но эта ненависть не личности к личности, а партии к партии, оскорбленного в своих классовых правах и интересах аристократа к демосу. И Алкей ненавидит Миртила, главу враждебной ему демократической партии, но эта ненависть уже спустилась из атмосферы партийных интересов в область личного чувства, это ненависть Алкея к Миртилу, и лично, всей силой своей легко возбудимой натуры ненавидит он своего врага, лично торжествует он, готов пить и дико плясать, когда этот враг умирает. Но Алкей — боевая натура; жизнь ключом бьется вокруг него, подвижная, бурная, хотя и неглубокая жизнь небольшой, мечущейся в партийной борьбе греческой республики. Общественные интересы иной раз против воли выводят его из круга личной жизни, личных интересов.

Сафо — женщина, греческая женщина, и женщиной она остается. Политика не для неё. Если предание говорит о том, что и её борьба партий заставила оставить родину, то это только догадка, — во всяком случае, это предание не говорит о личном участии её в политической борьбе. Сафо остается в своем доме; личная жизнь её сердца — вот тот круг, которым исчерпывается содержание её поэзии. В этом ограничении её сила. Она развила до полного совершенства именно тот элемент, в котором лежит отличительная черта эолийской лирики, элемент непосредственной жизни личного чувства.

Личность в центре мира, не как определяющий его смысл и значение фактор, а как отражающее его зеркало, — в этом лежит существо эолийской лирики. Но зеркало это само по себе не безразлично, оно не отражает лучей неизмененными, а окрашивает их в свой строго определенный цвет. Мир представляется поэту не таким, каков он объективно есть, а таким, каким поэт его желает видеть и может видеть при данном состоянии своих душевных сил, своих воспринимающих способностей. Он отражается в нем не весь, а постольку, поскольку он входит в соприкосновение с миром его мечтаний, желаний, стремлений, то положительно, то отрицательно, в счастливейшей гармонии и в нарушающей душевное равновесие дисгармонии.

Эпик видит мир другими глазами; он существует для него сам в себе, без отношения к его интересам, к его жизни; он изображает его, не расцвечивая красками, которые существуют только в его душе. Вошло в обычай отрицать у древних чутье природы, — это далеко неверно. В ином эпитете Гомера больше понимания её чем на многих страницах столь модных в настоящее время описаний; но у древних в природу не влита человеческая душа, и человеческая душа не сливалась у них с природой. Поэт описывает падение оливкового дерева, долго стоявшего во всей своей красоте, описывает бурю, мгновенно вырвавшую его с корнями, но дерево у него не стонет, дерево у него не живет. Он увидел картину, она отпечаталась в его фантазии, и он описал ее. Ему, очевидно, жаль этого дерева, но эта жалость не выливается в слова, потому что поэт не умеет еще внести в картину настроение. Грозно и спокойно, как тучи на вершине горы, стоят данайцы, — и тучи мастерски описаны, но в душах данайцев их нет. Две картины вырисовались в душе художника — параллельные, но не слитные.

Совершенно иначе видят и представляют себе природу поэты-лирики, — совершенно иначе изображают они ее, — она существует для них не сама по себе, а только в отношении к тому центру, к которому обращаются и из которого исходят все их мысли, — их собственной личности. Параллельные образы сливаются. Лирики разгадали тайну того языка, на котором природа говорит душе человека. Тут уже не картинки природы, а её настроения. Алкман рассказывает, как спит природа. Мы не знаем связи, в которой находится описание, — до нас дошел только отрывок, — но настроение охватывает нас с той же силой, как в знаменитом гётевском Wanderlied («Горныя вершины спят во тьме ночной» и т. д.):

Спят высоких гор вершины,

Спят ущелья в темной мгле, Волны дремлющей пучины

И червяк в сырой земле. В дебри зверь зайдя глухие

Грезит в чутком полусне, И чудовища морские

Спят в соленой глубине. Листьев шёпот, пчел жужжанье

Стихли, спит глубоким сном Птичка, резвое созданье,

В теплом гнездышке своем...

И для Сафо природа жива. Для неё сияет месяц, журчит ручей, шумит листва дерев, ревет прибой моря, поют соловьи, благоухают розы. Верховная её богиня, богиня любви и красоты — Афродита рисуется ей среди чашечек пышных цветов, которыми одевает землю южная благодатная природа её острова. Среди прекрасных тихих картин этой богатой красками природы Сафо умеет находить радость и отдых. Сладкое усыпление охватывает ее на берегу холодного журчащего ручейка, среди мирно шепчущих листьев. Но и тогда, когда буря страсти бушует в её груди, она умеет находить отклик в природе, она, как родственная ей душа, прислушивается к завыванию ветра. И она, как Гомер, сравнивает явления человеческой жизни с явлениями окружающей ее природы, но какую теплоту личного чувства умеет она внести в это сравнение! Она сравнивает одинокую девушку с яблоком, одиноко краснеющим на самой верхушке дерева: собиравшие с яблони плоды забыли об нем... Нет, они не забыли об нем, они не могли достать до него, оно было слишком высоко для них. И вы видите, как это яблоко оживает пред вами, — вы начинаете интересоваться им самим, его собственной судьбой, помимо его сходства с тем предметом, для сравнения с которым оно приведено. Гиацинт раздавлен грубыми ногами пастухов, и погиб пурпурный цветок! И этот короткий вздох показывает вам, как жаль поэту прекрасного цветка, и вам самим становится жаль его. Злые люди ранили птичку, и поэт описывает, как цепенеет бедная птичка, как беспомощно опускаются её легкие крылья.

Прекрасная девушка затмевает своей красотой всех своих подруг, и поэтесса изображает это так:

Свет луны средь темной ночи

Засияет в вышине,— Ярких звезд бледнеют очи,—

Как светить им при луне?

Луна — любимое светило Сафо, к ней она воссылает свои молитвы, в её свете рисуются ей наиболее прекрасные, наиболее дорогие ее сердцу картины любви и счастья.

Весна, соловей, цветы — у неё неразрывные темы. Цветами усеян весь тот путь, который проходит она в своих мечтах. Её богини — Афродита, музы и хариты, — прекрасные молодые богини. Афродита покоится среди роз, хариты благосклонно смотрят на девушек, увенчанных цветами; они отворачиваются от них, если на них нет венков. Прекрасная девушка рисуется ей в образе цветка, но и среди цветов, в пышном венке на кудрях. «Увенчанной фиалками Сафо» называет её её поклонник Алкей.

Но природа занимает в душевной жизни Сафо только сравнительно скромное место; она только аккомпанемент, только фон, на котором развивается эта душевная жизнь. Её главный властелин — «нежная страсть», Эрот, мучительный, непобедимый, всепобеждающий. Она вся во власти Афродиты, и к ней она прибегает со своей молитвой:

|

* * * Ποικιλόθρον᾽ ἀθάνατ᾽ ᾽Αφρόδιτα,

ἀλλά τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴποτα κἀτέρωτα

ἄρμ᾽ ὐποζεύξαια, κάλοι δέ σ᾽ ἆγον

αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σὺ δ᾽, ὦ μάκαιρα

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι

καὶ γάρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον

|

С высоты многоцветного трона,

Строя хитрые козни в тиши, Не отвергни молящего стона

Удрученной тоскою души.О, приди, — ведь и в годы былые,

На мольбу мою слух преклоня, Громовержца чертоги златые

Ты покинуть могла для меня.Голубей многокрылая стая

Колесницу твою понесла И, эфира струи рассекая,

Полетела к земле, как стрела.И, сияя бессмертной красою,

Вдруг предстала ты мне наяву И спросила, что сталось со мною,

И тебя для чего я зову.Говорила: «Чего же ты хочешь?

Иль скорбишь, без ответа любя? Кто упрямый, о ком ты хлопочешь?

Кто не ценит, о Сафо, тебя?Пусть теперь он тобою не занят:

Он полюбит тебя без ума; Пусть дичится, — потом не отстанет,

Хоть бы ты охладела сама».Так приди же и ныне, благая,

Мою злую кручину рассей. И, желанья мои исполняя,

Будь союзницей верной моей.

Сафо страдает от неразделенной любви, страдает не впервые; с теплой верой молит она о помощи Афродиту, испытанную союзницу и покровительницу. Мы знаем, как сильно она умела любить, — мы знаем теперь, как сильно она умела и страдать. Страдания неразделенной любви, неудовлетворенной страсти, горькие муки ревности — всё это выпало ей на долю, все это вылилось в её стихах. И от всего этого богатства нам остались только скудные отрывки, по которым мы едва можем различить слабый контур той картины, которая приводила в восторг Горация и которою, по его словам, любовались даже тени умерших в подземном царстве.

<Любовный роман между Сафо и Алкеем — двумя лесбосскими поэтами; история брата Сафо Харакса и гетеры Родопиды>

Мы знаем уже, какова была любовь Сафо, — мы знаем об её отношениях к её подругам. Каковы были её отношения к мужчинам, нам трудно с уверенностью сказать. Говорится ли в только что приведенном нами стихотворении о мужчине, или о женщине, мы тоже не знаем: толкование покоится на слишком зыбкой почве догадки. Ф. Е. Корш, которому принадлежит перевод и этого стихотворения, принял эту догадку, но это дело личного взгляда. Текст оригинала не дает ясного ответа. Уже Аристотель знал о маленьком романе, разыгравшемся между двумя величайшими представителями эолийской лирики — Алкеем и Сафо.Алкей посвятил Сафо стихотворение, из которого сохранился отрывок:

Прекрасная, чистая, с светлой улыбкой Сафо!

Сказал бы я слово, но стыд заставляет умолкнуть...1

1 Собственно говоря, сохранилось два разрозненных отрывка. Приведенное в тексте соединение обязано своим происхождением весьма правдоподобной догадке.

На это робкое признание Сафо ответила стихами:

Коль были бы чисты твои желанья,

Открыто речь бы с уст твоих лилась, В стыде ты не искал бы оправданья,

В смущении не опускал бы глаз.

Ответ, быть может, не заслуженный, но во всяком случае вполне достаточный, рисующий нам Сафо далеко не с той стороны, с которой мы знаем ее по её любовным стихотворениям. И это не единственный случай. Не одного Алкея очаровала светлая улыбка Сафо. Уже немолодою она умела привлекать сердца, но в этом позднем романе у неё хватило такту, чтобы заявить молодому вздыхателю:

Ты мне мил, но страсти ложе .

Для другой ты приготовь,— Пусть другая, помоложе,

Подарит тебе любовь.

Сознать себя постаревшей, уметь удержаться при виде молодой горячей страсти, — в этой благоразумной, чистой матроне мы едва узнаем пламенную Сафо. Но мы и еще в одном случае подметим в ней ту же черту спокойного блогоразумия. Геродот рассказывает, что младший брат Сафо Харакс, торговавший лесбосским вином, во время одного из путешествий попал в Навкратис — греческую колонию в нижнем Египте, — и там влюбился в знаменитую в то время гетеру, фракийскую рабыню, которую её поклонники называли Родопидой (розощекой). Увлечение его было так сильно, что он выкупил её у её господина, отпустил на волю, привез на родной остров и там разорялся на жадную и бесстыдную гетеру. Его поведение настолько возмутило и встревожило его знаменитую сестру, что она попыталась наставить его на путь истинный особым стихотворением. Насколько действительно было влияние этого нравоучительного произведения десятой музы, мы не знаем; не знаем мы также, какие соображения руководили ею, не знаем, боялась ли она за карман или за нравственность своего брата, — стихотворение не сохранилось. Но что и одни чисто нравственные соображения могли руководить ею, это показывают многие из отрывков её стихотворений, проникнутых высокой нравственной чистотою. Дочь чувственной Эолии строго различает между внешней красотой, которая чарует только мимолетный взгляд, и внутренним достоинством добродетели, которая сама по себе дает красоту. Женщина, с такой правдивостью и решительностью описывавшая чувственную страсть, — и свою чувственную страсть во всей её силе, — умела воспеть и испуг молодой невесты, клянущейся, что она вечно сохранит свою девственную чистоту, и прекрасный румянец стыда, заливающий её щеки.

Но Эрот всесилен. Как бурный ветер, разыгравшийся в горах, колеблет вершины сосен, так Эрот потрясает душу девушки, — ей невмоготу сидеть за прялкой, подле «сладкой» матушки, её влечет непобедимая любовь прочь от неё, к прекрасному юноше, — она не может уйти от власти нежной Афродиты:

Милая матушка,

Прясть не могу я, Мне не сидится.

Ноя, тоскуя, Сердце томится

Здесь взаперти! Ниточки рвутся,

Руки трясутся... Милая матушка,

Дай мне уйти.

И сама поэтесса не ушла от этой власти, не всегда и не всем отвечала она так, как ответила Алкею, не всегда оставалась она нечувствительной к мужской красоте, — и она пережила «волненья страсти нежной», и у неё был друг, в прекрасные глаза которого она глубоко заглядывала. Была ли она женой, мы не знаем. Если наши памятники называют нам имя её мужа, то всякий, знакомый с греческим языком, сразу разглядит, что в этом имени скрывается грязная насмешка над поэтессой. Но любовницей и матерью она была несомненно; пятно, которое налагает на нее её страсть к многочисленным «подругам», отчасти смыто тою нежной любовью, которую она питает к своей маленькой дочери Клеиде, своей прекрасной девочке, похожей на золотые почки цветов, своей единственной радости, за которую она не взяла бы всей Лидии со всеми её богатствами.

Древние знают целый ряд имен любовников Сафо. Если мы захотим смыть с неё обвинение в неравнодушии к подругам, то Овидий заставит нас признать её жизнь сплошным рядом любовных историй с мужчинами. В древности ходили рассказы об её связях с Архилохом, Анакреонтом, Гиппонактом, — но Архилох умер гораздо раньше, чем родилась она, Гиппонакт и Анакреонт, по всем вероятиям, еще не родились, когда она умерла. Древняя сплетня искала имен, — по общему её квази-ученому характеру она старалась связать во едино событиями личной жизни представителей одного рода поэзии. Как интересно было вообразить себе связанными узами любви двух величайших певцов её — Анакреонта и Сафо! Но если имен искали, то очевидно, что в самих произведениях Сафо их не было, — их измышляли. Сплетня живуча — она дожила до наших времен. И это не удивительно: она нашла себе гениальных представителей, наложивших печать своего гения на всю дальнейшую умственную и культурную жизнь Греции.

<Миф о Сафо и Фаоне; легенда о Левкадской скале>

В Афинах в период высшего расцвета их политических и художественных сил господствовала полная, неограниченная свобода слова. Не было столь высоко стоящего во мнении народа, не было политически столь властного лица, до которого эта свобода не могла бы добраться. Не было столь интимного уголка личной жизни, который был бы священен и недоступен для любопытного взора не всегда благосклонного соседа, который был бы огражден от острых языков кишащей на рынках досужей толпы. Планы похода в Сицилию, требовавшего важного напряжения сил афинского государства и ставившего на карту его судьбу, и помои, которыми обливала Сократа Ксантиппа, политические замыслы Перикла и тайны алькова Аспазии обо всем этом одинаково громогласно говорилось на улицах, на площадях, в лавочках брадобреев, да даже на сцене театра, — именно театр и был главной ареной этой необузданной παρρησία, которой так гордились афиняне.

Комедия сосредоточила в себе, как в фокусе, всю гениальность аттического ума. Вся его безграничная фантазия, вся бьющая ключом сила веселого, неудержимого смеха, вся неистощимая живость легкоподвижного народного характера — всё это отпечатлелось в ней, — и эта единственная в своем роде гениальность захватывает и увлекает и нас, заставляя нас забыть, что излюбленная этой комедией область — грязь, что в эту грязь комики окунули и Перикла, и Еврипида, что ею они забрызгали тот божественно-чистый образ Сократа, который создали Ксенофонт и Платон. Для комика нет ничего возвышенного, ничего великого, ничего священного. Он изображает Диониса жалким трусом, Геракла смешным и тупым обжорою, он заставляет Зевса вместе со всем сонмом олимпийских богов трепетать пред афинским проходимцем. Что же значит для него такая ничтожная вещь, как честная память давно умершей женщины?

Но и афинская свобода слова мало-помалу начала терпеть ограничения. Политические деятели начали находить неудобным то трепание их имени на сцене перед собравшеюся праздничной толпою, которое делало из комедии немаловажное орудие политической борьбы. Комедии приходилось сжиматься, приходилось искать объектов для своих насмешек среди других менее опасных жертв. Касаться Алкивиада, Ферамена, Крития не всегда было безопасно, не всегда и возможно, — недаром предание рассказывает о том, что Алкивиад утопил или только топил Евполида, — но Сократа и Еврипида можно было не щадить. Еще легче и безопасней было смешить народ на счет тех, которые не могли платить насмешкой за насмешку, потому что давно покоились в могиле.

К числу последних принадлежала и Сафо.

Нам известно о существовании целых шести комедий, носивших прославленное и обесславленное имя Сафо — из всех периодов исторического развития комедии. Сафо интересовала аттическую публику от тех времен, когда на её сцене выступали в карикатурном виде первые государственные мужи республики, до той поры, когда ее населил веселый народ рабов и гетер. Но этим не исчерпываются наши сведения о Сафо как о героине комических пьес. Существовал ряд комедии под именами «Левкадянка» и «Фаон», в которых некоторую, по крайней мере, роль играла наша поэтесса, — её роман с Фаоном и её трагическая смерть.

Но существенно для комиков было другое. Они изображали Сафо женщиной, со всем разгулом дикой чувственности отдающейся Эроту, они окунули ее в такую глубокую грязь, что еще знаменитый своим беспримерным трудолюбием александрийский ученый Дидим поставил себе задачей серьезного научного исследования вопрос о том, была ли Сафо продажной гетерой. Мы не знаем, как ответил он на этот вопрос, но позорная слава осталась за воспетой Алкеем «чистой» Сафо. Позднейшие исследователи греческой древности никак не могли согласовать этой сплетни с тем образом поэтессы, который сложился у них на основании других исторических преданий и её собственных произведений, — они и вышли из этого затруднения столь обычным в литературной истории древних способом: они предположили существование двух Сафо, из которых одна — конечно, не поэтесса — была гетерой. Трудно и вообразить себе, в каких красках должны были изобразить эту продажную жрицу любви аттические комики. Вспомним только, что и как рассказывает Аристофан не о гетерах, а о честных афинских гражданках в своих так называемых женских пьесах. Афиняне не стеснялись в выражениях; как все южане они были большими любителями всего пряного. Не поскупились, вероятно, комики и на насмешки над наружностью поэтессы. Изображали ли они ее синим чулком, как думают некоторые, мы не знаем — представление о «третьем поле» вообще было чуждо древности, да с ролью гетеры это представление не особенно вяжется, — но зато они изображали «прекрасно улыбающуюся, увенчанную фиалками Сафо» низкорослой, черномазой дурнушкой.

И история Фаона и Сафо, как мы уже указали, тем или другим путем ведет свое происхождение из той же аттической комедии. Аттические поэты, сделавшие из Сафо гетеру, создали для неё и ту романическую славу, которая до сих пор продолжает привлекать сердца и делает из эолийской поэтессы любимую героиню поэтических произведений. Мало кто знаком с песнями Сафо, но кому не приходилось слышать о прекрасной поэтессе, безнадежно влюбленной в отвергающего ее прекрасного юношу и бросающейся с вершины скалы в море, чтобы в объятиях смерти найти исцеление от пожирающей ее несчастной непобедимой страсти?

На самом деле вся эта история первоначально вовсе не была так поэтична.

Вот что рассказывают о герое этой печальной истории.

Фаон был лодочником, который за небольшую плату перевозил путешественников с Лесбоса на близкий малоазиатский материк. Однажды к нему пришла, принявши образ бедной старухи, сама Афродита и просила перевезти ее. Фаон не узнал богини, но все-таки исполнил её просьбу и не потребовал у неё платы за провоз. В награду за эту услугу благодарная богиня подарила ему сосуд с мазью, сделавшей его самым красивым из мужчин. Все женщины Лесбоса влюбились в него. По другим рассказам вместо мази он получил приворотный корень, которым приворожил к себе Сафо, как и других лесбиянок.

Фаон, любимец Афродиты, помолодевший старик, личность, очевидно мифическая, или, по крайней мере, мало-помалу получившая черты мифического героя, — когда? — это может подлежать спору.

Но Фаон стал и комическим героем. Действительно, самая ситуация носит в себе зачатки комизма. Почтенный, добрый, благочестивый старик вдруг по щучьему веленью становится молодым красавцем, Дон-Жуаном-удачником. Непривычный успех кружит ему голову — кувшин, повадившийся ходить по воду, там себе и голову сломил.

Но и с другой стороны можно создать из истории Фаона сюжет для ряда действительно комических ситуации. На Фаона какая женщина ни взглянет, та и влюбится. Число этих влюбленных все растет и растет, — молодого красавца преследуют целые толпы обезумевших лесбиянок, дар Афродиты превращается в проклятие, и он без оглядки бежит от своих навязчивых поклонниц, как епископ Гаттон от мышей. С Лесбоса он бежит на Сицилию, с Сицилии в Акарнанию. Толпа влюбленных в него бежит за ним по пятам вплоть до Левкадского мыса, на котором он воздвигает храм Аполлону-избавителю. Сколько комических сцен можно было создать между ссорящимися влюбленными женщинами, между робким юношей, которому до смерти приелись страстные ласки его поклонниц, и настойчиво преследующими его, обезумевшими от любви к нему женщинами. Комедия кончается трагедией: отвергнутые им поклонницы бросаются в море с высоты Левкадской скалы. Врочем, гибнут ли они там, не вполне ясно. Прыжок с Левкадской скалы может иметь особое ритуально-очистительное значение.

О Левкадской скале существует целый ряд рассказов. Одна из несчастно влюбленных в Фаона девушек покончила свою жизнь и страдания роковым прыжком с этой скалы. С тех пор, рассказывают древние, ежегодно являются люди, которые бросаются с этой скалы за известную плату. Ежегодно в праздник Аполлона со скалы сбрасывают нескольких преступников, но принимают при этом меры для того, чтобы сделать их падение возможно менее опасным: внизу их поджидают люди в лодках, чтобы вытащить их из воды. Обычай есть, очевидно, одна из многочисленных в древности форм символического заменительного жертвоприношения Аполлону. Целый ряд преданий, приуроченных к этому обряду, рассказывает о нем как о средстве избавиться от неразделенной любви. Апполон очищает от неё, как он является спасителем от всякого другого безумия.

В эту комически-мифическую обстановку и поставлена нашим преданием история Сафо. Молодой любимец Афродиты умел бесповоротно пленить её сердце; сделал ли он эта намеренно, или она не устояла против его красоты, как и все другие лесбиянки, — об этом различные версии сообщают различно. Точно также различны рассказы и о дальнейшем течении романа. Если одни рассказывают, что Фаон тотчас же отверг страсть своей знаменитой поклонницы, то другие говорят о тянувшейся несколько лет любовной связи, кончившейся охлаждением любовника. Как бы то ни было, в конце концов Сафо отвергнута; и страдания неразделенной любви заставляют ее броситься с пресловутой скалы — для того ли, чтобы излечиться от неё, или чтобы покончить с собой, этого в древнейших по крайней мере версиях с точностью установить нельзя. К слову сказать, древнейшая версия восходит только к памятнику начала III века до Р. X. —следовательно, к сравнительно очень поздней эпохе.

Таким образом, вся прославленная история Сафо и Фаона становится фантастической, — она есть измышление позднейшего времени. Весь тот романический ореол, которым она окружает Сафо, основывается на хронологическом недоразумении. Сафо во время её самоубийства должно было бы быть около 60 лет — из прекрасной героини грилльпарцеровской драмы, сияющей блеском красоты, она превратилась бы во влюбленную старуху, преследующую своей запоздалой страстью молодого красавца. В этом случае правда прекрасней вымысла. Мы должны отказаться от фантастического романа, мы должны отказаться от ближайшего знакомства с личностью поэтессы, но нам остается лучшее, что было в ней, — её служение Афродите, харитам, музам, служение высшей из служб — вечными произведениями искусства.

<Сафо сочиняла гименеи — свадебные песни>

Красота и поэзия, а не та или другая случайная страсть — вот в чем содержание её творчества. И среди учениц своей школы она распространяла тот же культ красоты и поэзии. Её чарами она скрасила жизнь родного города, благодаря ей облеченного и в наших глазах поэтическим ореолом. В её песнях находили лучшее выражение своих чувств лесбосская девушка, жена, мать. Её песни сопровождали каждое выдающееся событие личной жизни лесбосца. К венку невесты она прибавляла лучший венок своей поэзии, на могилу молодой девушки она клала цветы своего искусства. К её участию прибегали при наибольшем из семейных торжеств — при торжестве чистой девушки, свадьбе. Свадебные торжества у древних сопровождались полуобрядовыми песнями в честь бога брака Гименея — такие песни составляла Сафо. Каково было их значение и их характер, об этом мы можем судить благодаря произведениям Катулла, от которого сохранились две таких песни, два таких гименея, из которых один несомненно, по крайней мере в значительной части, переведен из Сафо. Конечно, с точки зрения современной pruderie в этих гименеях можно заметить не одну черточку, которая может неприятно поразить излишне щекотливые умы. Здоровый народный юмор, не сдерживаемый никакими преградами условной скромности, находит себе в них полный простор; шутки над невестой и женихом весело перемежаются с серьезными пожеланиями хора, — шутки, то резко пряные, как у Катулла, то наивно игривые, как у Сафо, смеющейся над долговязым женихом.

Двери повыше, повыше —

Гименей! Плотники, вы подымите, —

Гименей! Входит жених, на Ареса похожий.

Ростом из самых высоких высокий.

Но основное ядро гименея — всегда глубоко серьезно, глубоко нравственно. В нем говорится о жизни девушки, об её стыдливых мечтах, говорится о любви юноши, о будущей жизни семьи и её задачах, её счастии — тайна брака вызывает самые чистые помышления человеческой души.

Как под ногой пастуха гиацинт на горах погибает, С сломанным стеблем к земле преклонивши свой венчик пурпурный,

Сохнет и блекнет в пыли и ни чьих уж не радует взоров, — Так же и дева, утратив цветок целомудрия, гибнет:

Девы бегут от неё, а мужчины ее презирают. О, приходи поскорее, Гимен, приходи Гименеос!

Как на открытой поляне лоза виноградная, прежде Быв одинокою, к вязу прильнет, сочетавшись с ним браком,

И, до вершины его обвиваясь своими ветвями, Радует взор виноградаря пышностью листьев и гроздий, —

Так и жена, сочетавшися в юности брачным союзом, Мужу внушает любовь и утехой родителям служит.

О, приходи, Гименей, приходи Гименеос!

Не на одну радость семьи отзывалась Сафо, — и горе её в ней находило отзвук. Молодой красавице не суждено было услышать веселых звуков гименея — и вместо него из груди Сафо вырывается печальный вздох эпитафии:

Под этой урной спит красавица Тиманта,

Она скончалася, не зная брачных уз. Геката приняла ее в чертоги ада,

А здесь об ней поет печальный голос муз. Подруги в горести, расставшися с кудрями,

Которые досель по персям их вились, Сложили их на гроб, под сонный кипарис,

Как дань красавице, меж юными цветами.2

2 Подлинность стихотворения сомнительна.

Такова была эта величайшая из служительниц муз, которые когда бы то ни было рождались под небесами. Она если не проложила, то утвердила новый путь в искусстве, она сумела найти поэзию в той скромной доле, которую судьба уделила греческой женщине, сумела найти звуки для всего того мира чувства, в котором она жила. Она единственное в своем роде явление, но явление вполне законное. В её лице женщина внесла в греческую литературу высший элемент всякой лирики — жизнь личного чувства.

|

Прежде: Логический процесс при переводах с латинского языка на русский и обратно, IV |

|

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН

|

|

© ЗАУМНИК.РУ, Егор Поликарпов, репетитор древнегреческого языка и преподаватель латыни: научная редактура, ученая корректура, переводы с древних языков, оформление. Для заказа услуг репетитора или переводчика просьба писать сюда: zaumnik.ru@mail.ru, либо сюда: vk.com/repetitor_latyni, либо сюда: facebook.com/polycarpov.